電気回路の試験内容

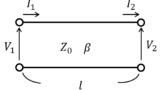

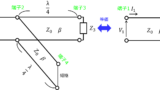

フェーザ回路、過渡現象、分布定数回路から出題されます。

他大学には無い分布定数回路が試験範囲に入っており、専用の対策が必要です。

東北大 電気電子系 院試の全体

2024年8月から入試科目の再編が行われます。

下記のように変更になります。

- 基礎科目(60分で2題選択):

- 電磁気学 ⇒ 202408以降も存続

- 電気回路 ⇒ 存続

- 情報基礎1(論理回路) ⇒ 計算機1と統合

- 情報基礎2(アルゴリズム論、離散数学) ⇒ 計算機2と統合

- 物理基礎(解析力学) ⇒ 廃止?

- 数学基礎(線形代数、応用数学) ⇒ 存続

- 専門科目(60分で2題選択):

- 電気工学(古典制御+電気機器(変圧器)) ⇒ 廃止

- 通信工学(アナログ信号処理) ⇒ 廃止

- 電子工学(電子回路+半導体デバイスの序論) ⇒ 廃止

- 計算機1(順序回路) ⇒ 情報基礎1と統合

- 計算機2(記法、プログラミング) ⇒ 情報基礎2と統合

- 物理専門(量子力学) ⇒ 統計力学と合わせた新規科目の新設

- 入試科目(90分で3題選択):

- 電磁気学

- 電気回路 ⇒ 本記事で紹介

- 計算機ハードウェア(情報基礎1+計算機1)

- 計算機ソフトウェア(情報基礎2+計算機2)

- 物理 (量子力学+統計力学)

- 数学基礎(線形代数、応用数学)

試験科目が減りました。基礎科目、専門科目の区別なく、3題選択します。大学2年生までに履修できるような内容が中心です。コロナを境に1題あたり30分と、非常に短い試験時間になりました。(コロナ前は60分/1題)

考えている暇は無く、スピーディに解いていかなければなりません。特に、電気回路は計算量が多いです。よくある分数の有理化など、計算方法を吟味していかなければ、時間内に終わらせることは厳しいです。

日々の演習から、簡単に解く方法を検討する練習をしましょう。共振条件(虚部=0)を考えるだけでも、インピーダンス、アドミタンスのどちらで考えるかを検討するだけで違った過程になります。

集中定数回路の過渡現象は、一般的な問題であることが多いです。他大学の院試問題が解けるレベルならば、特に苦労しないと思います。同じく、時間が厳しいので、公式は暗記しましょう。

分布定数回路は、本大学特有の問題です。本ブログでは、対策記事を多数揃えています。リンクから飛ぶことで、是非演習の助けにしてください。ただし、分布定数回路の過渡現象は講義で学習しないため、今後も出題されない可能性が高いです。

時間は短いと言えども、7割は欲しい内容です。人気研究室を併願するならば、もっと必要で、計算ミスは許されません。

対策に使える参考書、問題集

全体

最近5回分は以下の分野の出題がありました。

- 2024年3月:

- フェーザ回路の合成インピーダンス。フェーザ図の作図。誘導性、容量性負荷となるための条件

- スライダック変圧器のインダクタンス変換

- 2023年8月:

- 種々の並列回路のアドミタンスの計算。フェーザ図の作図。

- 2023年3月:

- RLC素子を用いた回路の設計。インピーダンスの値の算出。

- 2022年8月:

- RLC並列回路のフェーザ図の作成。位相差の計算。共振条件。

- 変圧器の入力インピーダンスの計算。負荷側で消費される電力の計算。

- 2022年3月:

- 変圧器のT型等価回路の変換。2次側にインピーダンスを接続したときの回路パラメータの算出。

最近は過渡現象、分布定数回路からの出題が少ないです。ただし、2021年3月や、2020年8月などでは両者の出題があります。フェーザ回路より優先度は落ちるものの、引き続きの対策は必要と思います。

フェーザ図を作成し、位相差を求める。そこから、目標の位相差にするための回路設計問題が頻出です。卓越研究大に選ばれた影響でしょうか。なるべく、考えさせるような問題が多いと感じます。

教科書

電気回路: 大学課程 (1) 大野 克郎 (著), 西 哲生 (著) (シラバス対象本)

難しいので、院試対策にはオーバーワークかもしれません。ただ、第7章を初め、回路理論の根本の考え方を詳細に解説しています。院試が終わってからも、電力関係の研究をする際は購入することをオススメします。

フェーザ回路までの説明になっているため、過渡現象と分布定数回路は別の本を参考にする必要があります。

電気回路 電気工学基礎講座 6 喜安 善市 (著), 斎藤 伸自 (著) (シラバス)

過渡現象と分布定数回路分野において、大学で紹介されている本です。ただ、私としては、下記の観点であまりオススメしていません。

- 高価であり、大学生には購入しづらい(5000円程度)

- 演習問題が難解で、院試対策の傾向にも合いづらい。

- 演習問題の解答に誤植、略解が多い。(特に過渡現象分野)

過渡現象は、自身がお持ちの本で十分事足りると思います。分布定数回路は、本ブログを初め、ネットの記事を掻い摘んで過去問で対策する方が、結局得点に結びつくと考えます。

管理人としては、下記の本をオススメしています。

電気回路論 電気学会 平山 博 (著), 大附 辰夫 (著)

フェーザ回路から分布定数回路まで、全て1冊で完結しています。初学者に配慮した内容となっていますので、1冊で済ませたい方に特にオススメです。最近出題されていないですが、2端子対回路に関する説明もあります。

東北大ではK行列という呼び名で学習しますが、本書ではF行列として説明していますので、この違いだけ注意いただければと思います。(個人的には、F行列が一般的な呼び方で、なぜ大学はK行列で教えているのかよく分かりません。。)

演習書も合わせると効果大です。

詳解 電気回路演習(上下) 大下 眞二郎 (著)

分布定数回路のさらなる演習が必要なときは、詳解電気回路演習(下)を使うと良いです。

対策に使える他大学の問題

電気回路は、他大学でも必ず出題される分野です。併願先と合わせての学習で問題無いですが、レベルが近い九大、北大、神戸大をオススメします。

- 電磁気学

- フェーザ回路:東大、京大、東工大、阪大、名大、九大、北大、神戸大など

- 過渡現象:東大、京大、東工大、阪大、名大、電通大など

- 分布定数回路:他大学の出題無し

他、分布定数回路についての専用対策書を希望し、万全の対策を行いたいときは、下記を使うと良いです。

最後に

2023年8月からの入試科目再編により、電気系出身者は、「電磁気学」「電気回路」「数学基礎」の3題からの選択が事実上マストになりました。電気回路は、本番の計算ミスが命取りになります。

計算機ハードウェアを保険科目として持っておくと、点数が安定すると思います。論理回路、順序回路(ディジタル電子回路)の設計問題が中心で、これなら電気専攻者でも講義でよく勉強する内容になります。

ご自身の適正と合わせて、検討すると良いと思います。