電気回路

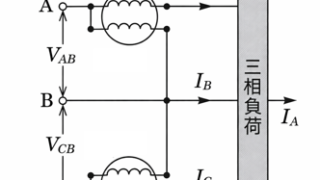

電気回路 三相交流回路の二電力計法、プロンデルの定理

二電力計法とは三相交流の系統電力は、3-1=2台の電力系の読み値の和で求められることを言います。

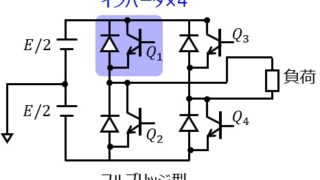

電気回路

電気回路  電磁気学

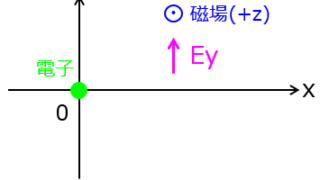

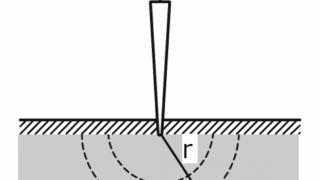

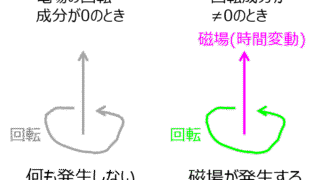

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

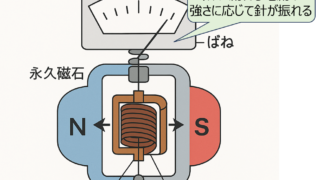

電磁気学  電気回路

電気回路  電磁気学

電磁気学  電気回路

電気回路  電磁気学

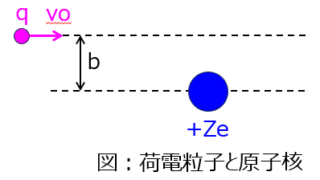

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学