はじめに

本記事は、前回の記事の続きです。

詳解電磁気学演習は、多数の問題が収録されており、電磁気学の勉強をする上で必ず持っておきたい本です。

一方で、「全部解くことはできないため、試験で出てきそうな問題を解きましょう。」と本サイト、他者様問わず、よく説明しています。

院試勉強を始めた段階だと、具体的にどのような問題が頻出なのか判断付かないと思います。

そこで、本サイトでは、是非とも解いておきたい問題を章ごとに紹介しています。

詳解電磁気学演習の章立て

- 真空中の静電界

- 真空中の電荷分布による静電界

- 電気力線とガウスの定理

- 真空中の導体系

- 真空中の導体系一般論

- 静電容量とその配列

- 誘電体中の静電界

- 誘電体中の静電界

- 誘電体でのエネルギーと力

- 特殊な誘電体

- 静電界の特殊解法

- 電気映像

- Laplace方程式の解

- 等角写像

- 定常電流

- Ohmの法則

- 回路網の電流

- 連続導体内の電流

- 電力・Joule熱

- 熱電現象

- 静磁界

- 真空静磁界

- 磁性体

- 電気磁気の相互作用Ⅰ:定常電流による磁界

- 定常電流による磁界

- 磁気回路

- 磁界が電流におよぼす力

- 電気磁気の相互作用Ⅱ:電磁誘導

- 電磁誘導

- インダクタンスの算出

- インダクタンスと電磁現象

- 非定常電流の諸現象

- 過渡現象

- 交流

- 交流理論

- 交流回路網

- 電磁波

- 電磁波の伝搬

- 電磁波の立体回路

- 電磁波の放射

- 電気力学以降は、工学部電気系の院試で出題されているところはあまり見たことがありません。省略します。

問題のレベル分け

「院試に出てくる問題」及び「院試問題を解くために必要な知識を習得する問題」という観点で紹介しますが、どうしても問題のレベルは存在します。

そこそこ勉強している方に基礎問題の紹介しても仕方ないと考えますので、3段階で分けることにします。

☆★★:基礎(高校レベル)

☆☆★:標準(大学講義レベル)

☆☆☆:応用(院試レベル)

オススメ問題

10章:電磁波

東北大、神戸大で出題されることがあります。

年度が古いですが、東大や阪大でも出題されたことがあります。

本格的な問題までは行かないまでも、基本問題は抑えておいた方が良いかもしれません。

電磁波の伝搬

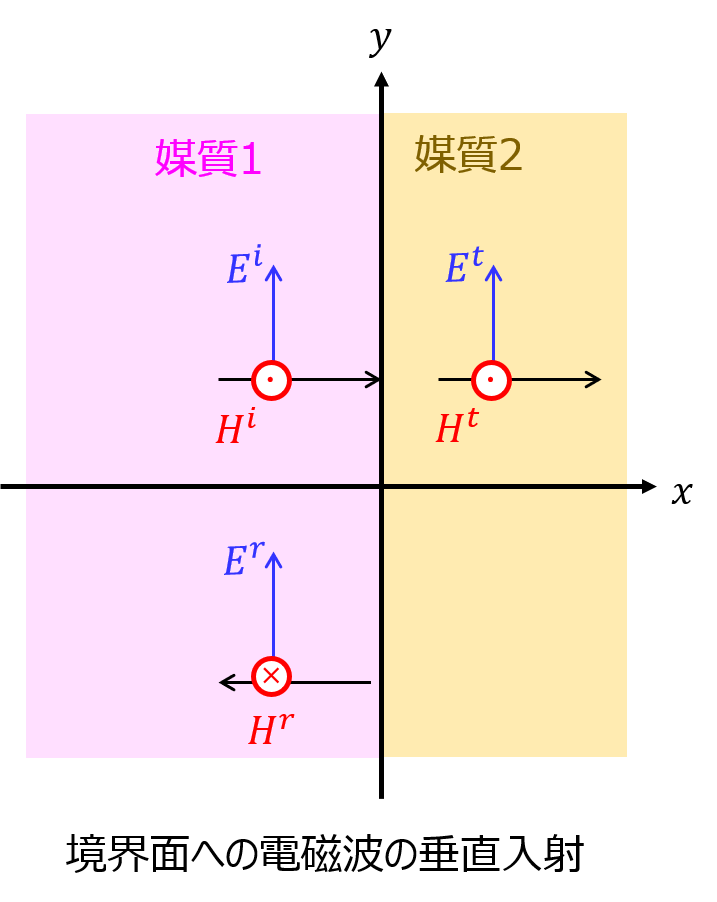

マクスウェル方程式をひたすら変形、積分し、境界条件で特殊解を求めます。

電磁波の進行方向は、フレミング左手の法則を当てながら考えていくと、向きの設定ミスが減ります。

下記の図で伝搬している電磁波に、フレミング左手の法則の向きに指を向けましょう。

それぞれの指の対応は、以下になります。

- 親指:電磁力 = 電磁波の進行方向

- 中指:電流 = 電場

- 人差し指:磁場= 磁場

問題[1] 電磁波が境界面に対し垂直に入射したときの反射率、透過率の算出 ☆☆★

対策になりそうな大学:東北大、神戸大

頻出問題です。媒質の固有インピーダンスが、\(Z=\dfrac{H}{E}\)であることは暗記した方が良いです。

問題[1-3] 3つの誘電体の層に電磁波が垂直に入射した際の関係 ☆☆☆

対策になりそうな大学:東北大、他有名大学理学部の院試

計算が複雑ですので何度も練習しましょう。下記2通りの方法があり、2.をオススメします。

- 3つの媒質中の電場、磁場を未知数でおき、境界条件で連立する。未知数を消去し、求めたい関係式を導出する

- 無限等比級数の関係から、反射波が発生しない条件を導く

2.の方法については、こちらの記事で紹介しています。合わせてチェック下さると幸いです。

問題[2] 斜めに電磁波が入射したときのスネルの法則の導出 ☆☆☆

対策になりそうな大学:東北大、他有名大学理学部の院試

問題[2] 平面正弦電磁波が誘電体の界面に入射したときの屈折率 ☆☆☆

対策になりそうな大学:東北大、他有名大学理学部の院試

ブリュースター角など、物理現象まで発展することから、工学部だけでなく、自然科学分野(理学部)の院試で良く出題されます。

計算が複雑ですので、何度も練習しましょう。

こちらの記事にて詳しく解説しています。前問と同じく、理学部の院試で良くでます。

問題[6] 円筒導体内で発生するジュール熱とポインティングベクトルの関係 ☆☆★

対策になりそうな大学:東北大、九大

上記2校でよく出題されます。対策必須です。

ポインティングベクトルを境界面上で面積分すると、導体で消費されるジュール熱と一致することを説明することが多いです。

問題[9] 異なる媒質間における境界条件 ☆☆★

対策になりそうな大学:東北大、神戸大

電磁波が時間変化する場合でも、磁場、電場の接線成分は連続になります。本問を通して確認しましょう。

電磁波の伝搬

この節になると、工学部の院試では殆ど出題されなくなります。どちらかと言うと、理学部の院試で出題されることが多いです。

問題[12] 導波管を伝わるE波 H波 ☆☆★

対策になりそうな大学:無し

有名問題です。本節では、こちらだけ紹介しておきます。余裕があれば解いてみましょう。

電磁波の放射

電磁気学という科目で出題されることは滅多にないですが、電波工学などの専門科目で出てくることがあります。

京大(通信情報)が特にそうです。専門書を読んだ方が良いかもしれませんが、試験対策になりそうな問題も、あるにはあります。

問題[21-3] ダイポールアンテナからの放射電界とエネルギー ☆☆☆

対策になりそうな大学:京大(通信情報)

電磁波の放射をトピックとして出題するとき、殆どがダイポールアンテナからの出題になります。

計算が難しいですが、お持ちの本と合わせて練習すると良いです。

番外編

前章までで、院試に出てきそうな問題を一通り紹介しました。

一応、筆者で11章以降も問題を確認していったところ、12章(荷電粒子とプラズマ)で、練習した方が良い問題がありました。

補充問題として紹介します。

問題[5-2] 荷電電子が直進する条件 ☆☆★

対策になりそうな大学:阪大

同様の問題がよく出題されます。電磁気学だけでなく、半導体デバイスのホール効果の範囲で問われることもあります。

最後に

今までの記事で、合計120問程度の問題を紹介してきました。

全体1000題程度あるようですが、10%ちょっとまで抑えることができました。

院試勉強の時間は限られています。本サイトで紹介した問題を重点的に取り組み、高い勉強効率を出す一助になれば幸いです。