光電効果とは

半導体素子に光を照射したとき、電流が流れる現象を言います。

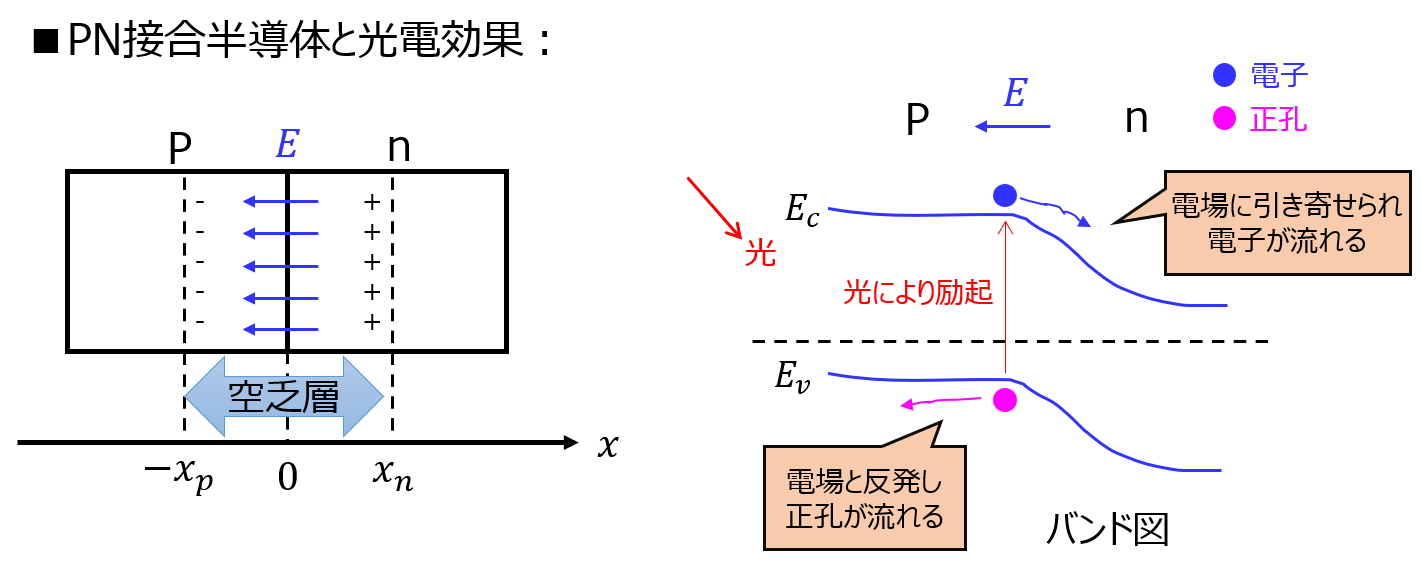

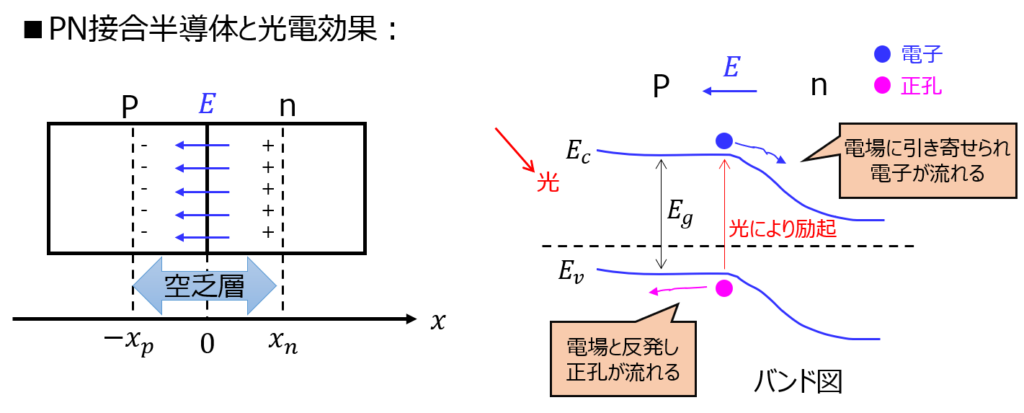

特に試験では、PN接合半導体に対し光を入射したときの動作原理をバンド図で説明することが多いです。(下記)

動作原理

以前の記事で説明したように、PN接合半導体には空乏層があり、電場が発生しています。

ここに一定以上のエネルギーを持つ光を入射したとき、価電子帯から伝導帯へ電子が励起します。

励起した電子は、電場の引力によりn型半導体へ流れます。一方で、価電子帯に生じた正孔は、電場による斥力でp型半導体へ流れます。

このような理屈で、光によって電流が流れます。

光電効果が発生するための波長

バンドギャップ\(E_{g}\)を超えるエネルギーを持つ光を入射すれば良いです。

速度と周波数、波長の関係式\(c=f\lambda\)と、光の持つエネルギー\(E=hf\)を組み合わせると

\begin{aligned}E=\dfrac{hc}{\lambda}\end{aligned}

が得られます。波長が短い(周波数が高い)ほど、バンドギャップを超えやすくなり、光電効果が発生すると解釈できます。

\(E=E_{g}\)のときの\(\lambda\)が光電効果を起こすために必要な波長の上限(周波数の下限)になります。

なお、ここでお話ししたエネルギーEの単位は[eV](ジュール)の想定です。問題次第では[J]で単位が与えられるときがあります。

このときは、素電荷\(e=1.6*10^{-19}\)を乗算し、\(E→eE\)で(1)式を置き換えて計算してください。(逆の変換パターンもあります。下記例題2にて実演します。)

例題1

下記のバンドギャップを持つ半導体の光電効果に必要な光の波長の最大値を求めよ。なお、プランク定数\(h=4.1*10^{-15}[eVs]\)、光速\(c=3.0*10^{8}[m/s]\)とせよ。

- GaAs:1.4eV

- GaP:2.3eV

1.GaAs

\begin{aligned}\lambda=\dfrac{4.1*10^{-15}*3.0*10^{8}}{1.4}=\dfrac{12.4*10^{-5}}{1.4}=885[nm]\end{aligned}

2.GaP

\begin{aligned}\lambda=\dfrac{4.1*10^{-15}*3.0*10^{8}}{1.4}=\dfrac{12.4*10^{-5}}{2.3}=539[nm]\end{aligned}

バンドギャップが広いほど、遷移に必要な波長も短くなることが確認できました。

例題2 単位系が異なる場合

下記のバンドギャップを持つ半導体の光電効果に必要な光の波長の上限を求めよ。なお、プランク定数\(h=6.63*10^{-34}[Js]\)、光速\(c=3.0*10^{8}[m/s]\)、素電荷\(e=1.6*10^{-19}[C]\)とせよ。

3.GaN 3.4eV

\(h*e=6.63*10^{-34}[Js]/1.6*10^{-19}[C]=4.14*10^{-15}[eV]\)なので

\begin{aligned}\lambda=\dfrac{4.14*10^{-15}*3.0*10^{8}}{1.4}=\dfrac{12.4*10^{-5}}{3.4}=365[nm]\end{aligned}

このように、[J]→[eV]への単位変換に気を付けましょう。

光吸収のスペクトル

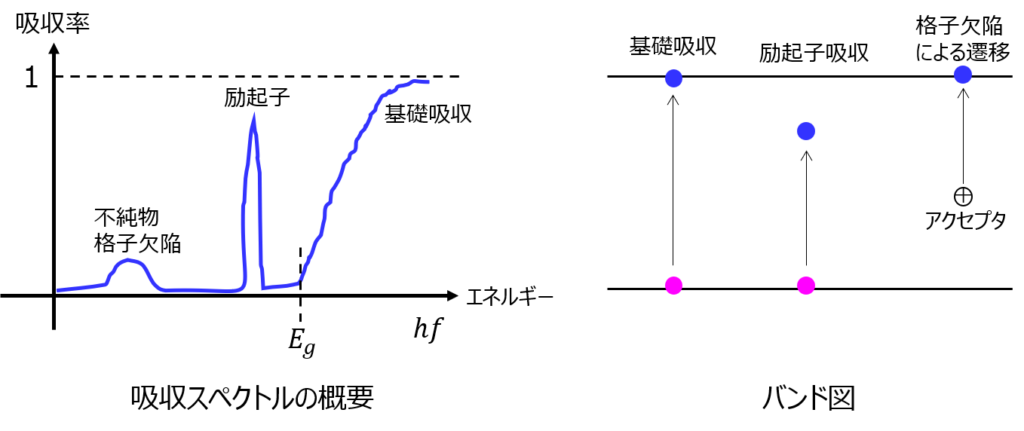

前節より、周波数が高いほど光電効果が発生しやすくなります。

光電効果が発生する=光吸収が発生します。

本節では、周波数ごとの吸収の程度を見ていきます。

まず、バンドギャップを超えたエネルギー領域では、電子が励起します。(基礎吸収)

これは、今までの説明通りですが、バンドギャップを超えない領域においても吸収が発生する領域があります。

励起子

励起子は、電子と正孔がクーロン力によって引き合い、対になったものです。

電気的に中性のため電気伝導に関わりませんが、ある程度のエネルギーをかけると対が分離する帯域があります。

バンドギャップより少し小さいエネルギー帯にピークとなって現れます。

熱エネルギーによって遷移することもあります。

不純物、格子欠陥による遷移

その他、イオン不純物や結晶格子の欠陥による励起も考えられます。

局所的に電子が発生しており、準位が発生しているため、電場をかけると電子が励起するためです。

直接遷移型半導体と間接遷移型半導体

今までの説明のように、バンドギャップ以上のエネルギーを持つ光を入射すると光吸収が発生することが分かりました。

ただし、バンドギャップは、任意の波長域で一定である前提でした。

しかし、現実にはそうでは無いです。可変になっています。

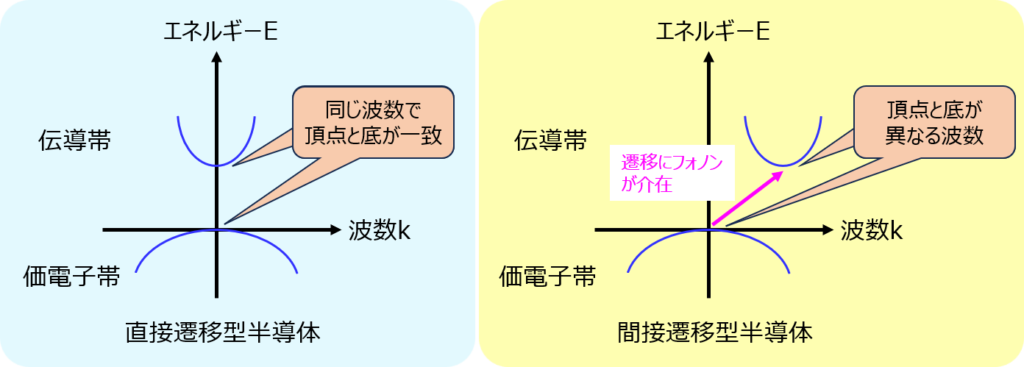

特に、価電子帯の頂上と伝導帯の底の波数が同じ半導体を「直接遷移型半導体」といい

異なる波数を持つ半導体を「間接遷移型半導体」と言います。

間接遷移型半導体の場合、異なる波数の帯域へ遷移するため、フォノンが介在します。

このため、直接遷移型半導体に対し遷移が発生する確率は小さくなります。

光の強度も弱くなります。

このため一般的に、間接遷移型半導体は受光を検知するための用途として使用することはあるものの、発光の強さを求められる発光デバイスとしてはあまり使わないです。

光電効果の用途

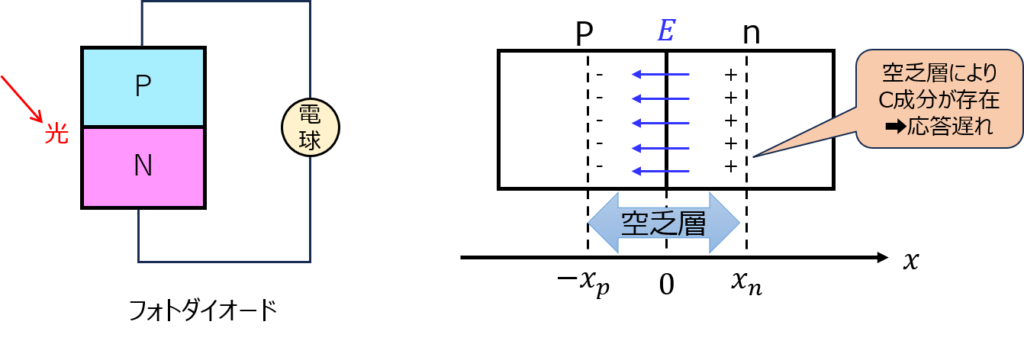

フォトダイオード

PN接合ダイオードを外部回路に繋いだ構成です。

先述の通り、受光することでダイオードに電流が流れます。

これを、外部回路で取り出して光を入射したことを検出します。

欠点としては、応答速度が遅いことです。

PN接合ダイオードは、空乏層が発生しているため、コンデンサ成分Cが存在します。

このため、過渡応答に時定数を持っています。

対策としては、外部電界をかけて空乏層を狭くする方策があります。

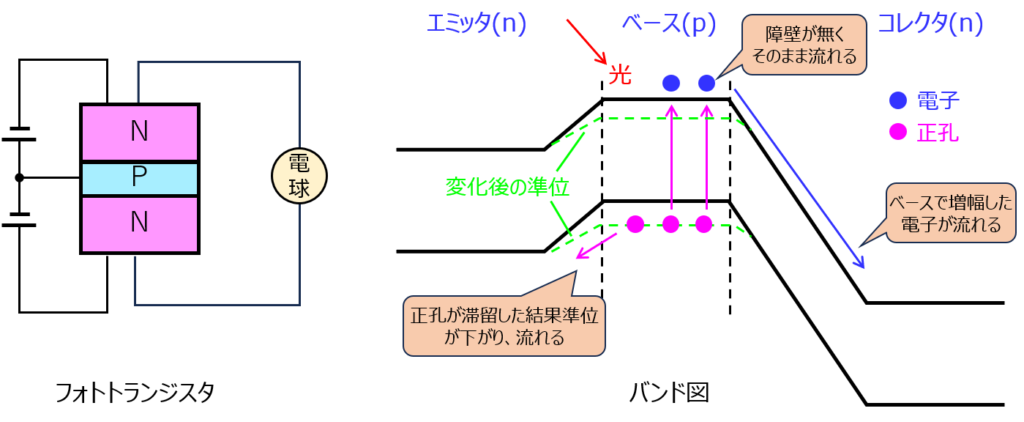

フォトトランジスタ

フォトダイオードに対し、出力電流が大きい特性を持っています。

光の入射により、ベースから電子が励起し、正孔が発生します。

正孔は、電場の斥力でエミッタ移動しようとしますが、障壁によりとどまります。

このとき、留まった正孔の分電場が発生し、ベースの準位が下がります。

そのため、やがて正孔は障壁を乗り越えエミッタへ流れます。

一方で、電子は障壁が無いため、スムーズにコレクタへ流れます。

結局、電子も正孔もベースから他方の領域へ流れ出る(電流出力)ことが分かりました。

トランジスタは増幅回路のため、増幅した電流を出力します。

最後に

本記事は、阪大、北大で出題が多いです。

特に、直接遷移型、間接遷移型半導体の特徴を述べる問題は頻出です。

参考文献

半導体デバイス:松波 弘之、吉本 昌広(共著) 第9,10章