試験内容

電気回路は、フェーザ回路、2端子対回路、過渡現象から出題されます。

他大学と同様の試験範囲ですが、例年大問4つ分程度出題されます。よって、どれか出題しない年は無く、満遍なくの勉強が必要です。

電子回路は、オペアンプ、発振回路から出題されます。

他大学では珍しく、トランジスタ、MOSFETからの出題がありません。代わりに、オペアンプを用いた発振回路に関する問題がよく出題されます。

九大 システム情報学府 院試の全体

電気電子工学専攻、情報理工学専攻と分かれています。数学は両者ともに同じ分野、選択範囲になっており、専門科目に違いがあります。

- 数学:(4題中3題選択) ※必須科目有

- 線形代数(必須)

- 解析学、微積分(必須)

- ベクトル解析(選択)

- 確率統計(選択)

- 専門科目(5題中2題選択):

- 電気回路

- 電子回路

- 制御工学

- 電磁気学

- 半導体デバイス

- 数学:(4題中3題選択) ※電気電子工学専攻と同じ

- 線形代数(必須)

- 解析学、微積分(必須)

- ベクトル解析(選択)

- 確率統計(選択)

- 専門科目(6題中2題選択)

- 電気回路

- 情報理論

- オートマトンと言語理論

- 電磁気学

- アルゴリズム論

- 計算機アーキテクチャ

電気回路は、両専攻ともに共通です。電気電子工学専攻ならば、選択科目の一つに入ります。情報理工学専攻でも、電磁気学よりも取っつきやすさがあることから、保険としての科目に入るかもしれません。(極端に苦手な情報系の科目がある場合に限りますが)

欠点は他大でも言えることですが、計算量が多いためミスしやすいことです。ただ、九大の電気回路はそこまで複雑な計算を求められることは少ないので、気にならないかもしれません。

電子回路は、電気電子工学専攻のみです。後ほど紹介する対策書の効果が高く、過去に出た問題と同じ問題が出題されることが多いことから、選択することを非常にオススメします。

対策に使える参考書、問題集

全体

最近5年分は以下の分野の出題がありました。

- 2023年:

- RLCフェーザ回路の計算。

- 複雑な2端子対回路のF行列の計算。供給電力最大則。

- RC回路にスイッチを切り替えたときの過渡現象。

- 2022年:

- RLC並列回路の位相角、電流の計算。

- 相互インダクタンスを持つ回路のT型等価回路の作成。電流値の算出。

- Δ-Y型2端子対回路のパラメータ算出。

- RC直列回路の過渡現象。

- 2021年:

- LRブリッジ回路の位相角の算出。

- ノートンの定理を用いたブリッジ回路の供給電力最大則。

- 相互インダクタンスを持つ回路のT型等価回路の作成。インピーダンスの算出。

- スイッチ回路(LRC素子)の過渡現象。

- 2020年:

- LC並列フェーザ回路のフェーザ電圧の算出。時間領域への変換。

- Δ-Y型回路の供給電力最大則

- ノートンの定理を用いた電流値の算出。

- LR回路の過渡現象

- 2019年:

- LR並列回路のリアクタンス値の算出。

- テブナンの定理を用いた供給電力最大則。

- 閉路方程式から見た回路インピーダンスの算出。

- RLC並列回路の過渡現象。抵抗で消費される電力の算出。

- 2023年:

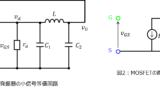

- RC反転増幅回路の周波数特性。ボード線図の作図。

- LC正弦波発振回路の発振周波数。振幅条件。

- 2022年:

- RCオペアンプ回路の伝達関数。ボード線図の作図。

- LC正弦波発振回路の利得、発振周波数、振幅条件。

- 2021年:

- RCオペアンプ回路(接地有り)の伝達関数。ボード線図の作図。

- RC正弦波発振回路の利得、発振周波数、振幅条件。

- 2020年:

- RCオペアンプ回路(直列)の伝達関数。ボード線図の作図。

- ツェナーダイオードを用いたリミッタ回路の出力波形。

- RC正弦波発振回路の利得、発振周波数、振幅条件。

- 2019年:

- オペアンプ回路の電圧関数。ボード線図の作図。

- 差動増幅回路の出力電圧の算出。

- LC発振回路の利得、発振周波数、振幅条件

電気回路は、前半2題がフェーザ回路、後半に2端子対回路と過渡現象が1題ずつ出題されます。

フェーザ回路は、位相角の計算。パラメータの算出。供給電力最大則。テブナン・ノートンの定理が頻出です。共振回路、回路を誘導性/容量性にするための素子決定などの考察問題はあまり出てきません。ミスのない計算を心がけましょう。

2端子対回路は、Y-Δ回路のパラメータ算出がよく出てきます。これは難しいと思いますが、前半は簡単な回路のパラメータ算出のため、ここだけ点数を確保でも良いかもしれません。

過渡現象は、普通です。ラプラス変換及び逆変換の公式を覚えておくことで、問題無く解けると思います。

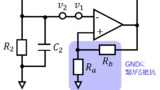

電子回路は、伝達関数の算出と発振回路の周波数、利得が毎年出ます。両者ともに同じ回路が出題されることもあるため、過去問を大事にした方が良いです。また、新しい回路だったとしても、オペアンプの性質(イマジナリーショート)から回路方程式を立てることで、問題無く解けることが多いです。これは取りたい。

下記の記事でも詳しく説明しています。参考になると思います。

たまに、リミッタ回路が出題されることもあるので、これを対策することで満点近く期待できると思います。

電気回路、電子回路ともに7,8割欲しいセットです。

教科書(電気回路)

電気回路の基礎(第3版) 西巻 正郎 (著), 森 武昭 (著), 荒井 俊彦 (著)(シラバス対象本)

森北出版の教科書なだけあり、非常に分かりやすく解説しています。範囲は、フェーザ回路です。

基本となる考え方を網羅できていますが、九大頻出分野の回路についてふんだんに解説しているわけではありません。あくまでも、「分かりやすい電気回路の教科書」という位置づけのため、九大試験対策という意味での購入は微妙かと思います。過去問演習で良いと考えます。

例題と演習で学ぶ 続・電気回路(第2版) 服藤 憲司 (著)(シラバス対象本)

2端子対回路と過渡現象について解説しています。タイトル名通り演習問題が多いため、前者の本よりオススメします。基本的に、電気回路は電磁気学の計算を分かりやすく近似した分野なので、理論はあまり重要視していないです。こういった観点から、考え方を突き詰めていくよりは、体で覚える本書が向いていると思います。

教科書(電子回路)

基礎電子回路 (大学講義シリーズ) 原田 耕介 (著)(シラバス対象本)

九大対策には、こちらの文献一択です。この本で紹介しているミラー回路がよく出題されますし、間の計算についても解説しています。リミッタ回路についても14章で解説があります。試験に出てくる分野は漏れなく解説していますので、志望度が高い方は是非購入をオススメします。

対策に使える他大学の問題

なるべく頻出分野ごとに並べていくと、以下のようになります。

- 電気回路

- フェーザ回路:東大、東工大、阪大、名大、東北大、北大、神戸大など

- 2端子対回路:東大、東工大、北大、大阪公立大など

- 過渡現象:東大、東工大、阪大、名大、東北大、北大、神戸大、大阪公立大など

- 電子回路

- オペアンプと伝達関数:阪大、神戸大

- 発振回路:該当なし

電気回路は、大体の大学で出題されます。併願先と合わせての対策で良いと考えますが、フェーザ回路は東北大、神戸大レベルが合っていると思います。ただし、東北大は考察問題が出されることがあり、ここは九大の傾向と合わないのでご注意下さい。

2端子対回路は、意外と出題先が限られていますが、公立大が似たような回路を出します。

過渡現象は、フェーザ回路と同様です。

電子回路は、オペアンプ分野を出題する大学が限られています。一応紹介はしましたが、先に紹介した教科書の内容、問題を完璧にする方が良いかもしれません。

最後に

九大の電気回路は、電磁気学同様に標準+αレベルの問題が揃っています。九大を受けずとも、5,6月ごろに解いてみると自分の理解を確かめることができます。

電子回路は、得点源になります。勉強時間も少なく対策できますので、是非選択することをオススメします。