はじめに

本記事は、有名大学の院試解答を2年半執筆してきた管理人が作成しています。東大の第5問は、量子力学、半導体デバイスで構成されています。傾向と対策方針を紹介します。

東大 電気系専攻 院試の全体

下記の試験科目6題から2題を選択し、解答します。2題合わせて150分と、時間にゆとりがあります。

その分、一つ一つの分野は他大と比較してしっかり問われます。

- 電磁気学(第1問)

- 電気回路、電子回路(第2問)

- 情報理論、信号処理(第3問)

- 論理回路、アルゴリズム論(第4問)

- 量子力学、半導体デバイス(第5問) ← 本記事で紹介

- 制御工学、電気エネルギー工学(第6問)

第5問は、電子系の研究を志す学生の方にオススメです。院試合格後も引き続き使用する知識が多いからです。

一方で、電力系の研究を志す場合はあまりオススメしません。特に、量子力学はブラケット演算子の計算も試験範囲に入っているため、学習コストがそれなりにかかります。

量子力学、半導体デバイスの傾向と対策

全体

他の科目も同様ですが、東大の院試問題は、オーソドックスな問題が多いです。(ただし、分量は多い)

第5問もその例に漏れません。最近4か年は以下の分野の出題がありました。

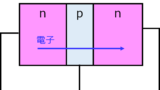

- 2023年:トンネル効果の導出。ショットキー接合。

- 2022年:井戸型ポテンシャルにおける電子の状態。バンド構造。

- 2021年:ハミルトニアンを利用した各パラメータの計算。pn接合の空乏層の計算。

- 2020年:階段ポテンシャルに電子が入射したときのパラメータ計算。バンド構造を用いた伝導帯へ励起する電子の密度。

2021年の量子力学が少しとっつきにくいですが、他は他大の院試でもよく出てくる内容です。

教科書の内容を大事にしていけば、自ずと合格点が取れる内容です。

半導体に関しては、下記の記事などが参考になると思います。

量子力学のオススメ参考書

量子力学(I)(新装版) (基礎物理学選書) 小出 昭一郎 (著)

言わずと知れた名著です。他所でもよく紹介されています。人によっては、一生持ち続ける本になります。東大のシラバスにもなっていますので、院試対策にも最適です。

演習書もありますので、特に理由が無ければこちらのシリーズの購入が無難かと思います。

他、下記の参考書も良いです。

量子力学キャンパス・ゼミ 改訂5 馬場敬之 (著)

マセマはよく入門書としてオススメされていますが、量子力学については院試に太刀打ちできる内容まで説明されています。

ブラケット演算子の説明もありますし、トンネル効果など、院試で問われる内容の説明が細かく書いています。

半導体デバイスのオススメ参考書

半導体デバイス入門: その原理と動作のしくみ 柴田 直 (著)

東大のシラバスで紹介されている参考書です。東大院試に絞っての対策の場合、オススメできます。

他、管理人は以下の参考書をオススメします。

絵から学ぶ半導体デバイス工学 谷口 研二 (著), 宇野 重康 (著)

半導体デバイスの動作原理を図で分かりやすく説明しています。「なんとなく」で定期テストで単位を取っていますが、院試ではバンド構造の正確な図示を求められる場合があります。

このようなとき、理論をイメージで持っておくことで対応することができます。注意点として、バイポーラトランジスタについての解説はありません。ここだけが最大の欠点です。

以下の記事で動作原理を説明しています。別サイトも利用しながら補完していくと良いです。

対策に使える他大学の問題

基本的に阪大の問題がオススメです。穴埋め形式ではあるものの、設問内容が深いので、勉強になります。

- 量子力学:阪大(量子電子物性)、東北大(物理専門)、北大(情報エレク)

- 半導体デバイス:阪大(量子電子物性)、九大、北大

1.量子力学は、ブラケット演算子が試験範囲に入っている大学が限られています。3校だけです。出題されている年度を探し、演習していくことをオススメします。

他、ポテンシャルに対する電子の入射問題が出題されることがあります。これは、どの教科書でも説明されている内容ですので、ご自身の参考書で導出の練習をすると良いです。

2.半導体デバイスは、阪大がオススメです。穴埋め形式ですが、他大学よりも深く聞いてくる印象です。半導体デバイスを得点源にしたい方は是非演習すると良いです。

九大と北大は、基本的な事項を忠実に問われます。知識確認、合格点を取るという演習に最適です。

最後に

東大 電気系院試 第5問(量子力学、半導体デバイス)は、量子力学の学習に目途が付けばオススメです。電子回路との親和性も高いので、第2問も同時に選択すると良いと思います。