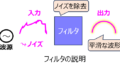

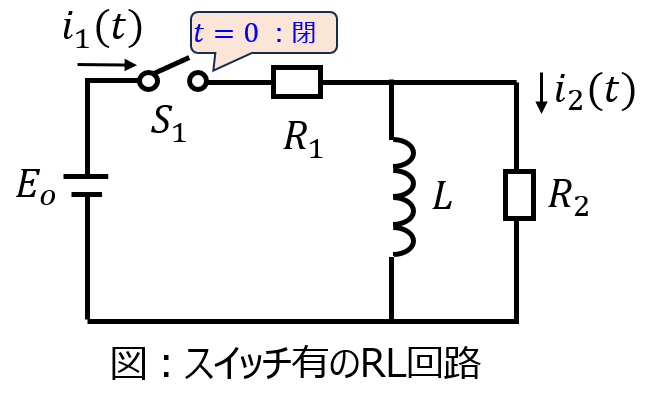

下記の電気回路の抵抗\(R_{2}\)に流れる電流\(i_{2}(t)\)を求めよ。また、t=0,∞の極限における電流\(i(0),i(\infty)\)を求め、初期値の定理、最終値の定理と一致することを確かめよ。

初期値(最終値)の定理とは

ラプラス変換(s領域)のまま、時間領域(t=0)の値、(t=∞)の極限を求めることができる方法です。

時間領域の関数を\(f(t)\)、ラプラス変換後の関数を\(F(s)\)とすると、下記の式でそれぞれ表されます。

\begin{cases}f(0)=\lim_{s→+\infty}sF(s) \\ f(+\infty)=\lim_{s→0}sF(s) \end{cases}

ラプラス変換した関数にsを乗算し、時間領域と逆向きの極限を考えることで、求めたい原関数の値を求められることを意味しています。

どのような時に役立つのか?

過渡現象の回路計算を行っている時の検算に使えます。

十分時間が経ったとき、時間領域では、コイルは短絡、コンデンサは開放することで回路に流れる電流、電圧の極限を求めることができます。

ただ単に、極限だけを要求されているだけならばこれで十分かもしれません。しかし、院試だとある時間tにおける電流の時間関数も求めさせられます。よって、ラプラス変換の使用は避けては通れません。

ここで付き物なのが計算ミスです。複雑な回路方程式ほどリスクが高くなります。

このとき、最終値の定理、初期値の定理が役立ちます。今s領域で計算しているパラメータの極限が回路のイメージと合っているのかを逐次確かめることができます。途中の検算的な要素で役立ちます。

解答例

回路方程式は下記で表される。

\begin{cases}E_{o}=R_{1}i_{1}(t)+R_{2}i_{2}(t) \\ R_{2}i_{2}(t)=L\dfrac{d}{dt}(i_{1}(t)-i_{2}(t))\end{cases}

これをラプラス変換すると

\begin{cases}\dfrac{E_{o}}{s}=R_{1}I_{1}(s)+R_{2}I_{2}(s) \\ R_{2}I_{2}(s)=Ls(I_{1}(s)-I_{2}(s))\end{cases}

これを\(I_{2}(s)\)について解く。上記の第二式より

\begin{aligned}I_{1}(s)=\dfrac{Ls+R_{2}}{Ls}I_{2}(s)\end{aligned}

これを第一式に代入すると

\begin{aligned}\dfrac{E_{o}}{s}&=R_{1}\dfrac{Ls+R_{2}}{Ls}I_{2}(s)+R_{2}I_{2}(s) \\ I_{2}(s)&=\dfrac{LE_{o}}{L(R_{1}+R_{2})s+R_{1}R_{2}} \end{aligned}

上式を用いて、電流\(i_{2}(t)\)におけるt=0,t→∞の極限を初期値、最終値の定理を使用して求める。

まず、t=0のとき

\begin{aligned}f(0)&=\lim_{s→\infty}s\dfrac{LE_{o}}{L(R_{1}+R_{2})s+R_{1}R_{2}} \\ &=\lim_{s→\infty}\dfrac{LE_{o}}{L(R_{1}+R_{2})+\dfrac{R_{1}R_{2}}{s}} \\ &=\dfrac{E_{o}}{R_{1}+R_{2}}\end{aligned}

回路が初期状態のとき、コイルは開放して考える。このため、抵抗\(R_{1},R_{2}\)の直列回路になることから上記の計算結果は一致する。

次にt→∞のときを考える。

\begin{aligned}f(\infty)&=\lim_{s→0}s\dfrac{LE_{o}}{L(R_{1}+R_{2})s+R_{1}R_{2}} \\ &=0 \end{aligned}

回路が定常状態のとき、コイルは短絡して考える。このため、抵抗\(R_{2}\)には電流\(i_{2}\)が流れないことからも回路上の振る舞いと一致する。

補足

一応、(5)式を最後まで計算し、ラプラス逆変換できる形にします。その後、時間領域の関数まで求め、極限が一致することも確かめます。

\begin{aligned}I_{2}(t)=\dfrac{E_{o}}{R_{1}+R_{2}}\dfrac{1}{s+\dfrac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}} \end{aligned}

に変形できるので、時間領域の関数は

\begin{aligned}i_{2}(t)=\dfrac{E_{o}}{R_{1}+R_{2}}e^{\frac{R_{1}R_{2}}{L(R_{1}+R_{2})}t}\end{aligned}

t=0、∞を代入すると、(6)式、(7)式の結果と合致することが確かめられる。

最後に

本問くらいの計算ができれば、いろんな大学の院試問題にも対応できると思います。連立方程式を解くためには、どのような操作が一番楽なのか?を常に意識できるようにしましょう。