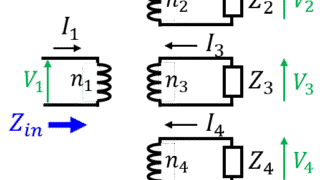

電気回路

電気回路 共振周波数の求め方と直列共振、並列共振

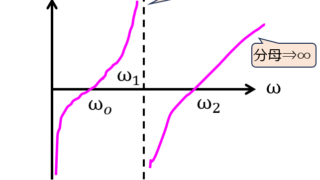

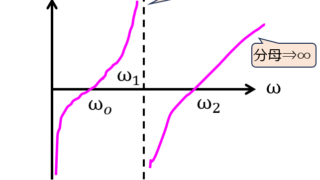

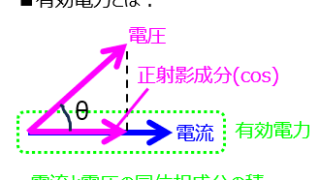

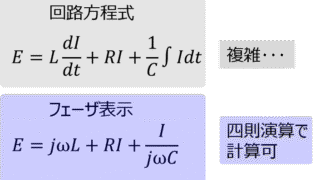

共振周波数とはインピーダンスの虚部が0になる周波数を言います。このとき、抵抗成分のみ存在するため、力率が1(最大)の状態です。院試を初め、様々な試験で頻出問題になっています。

電気回路

電気回路  電気回路

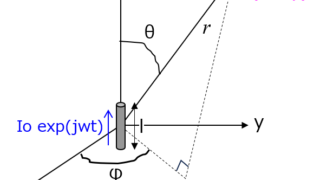

電気回路  通信

通信  電気回路

電気回路  電気回路

電気回路  電気回路

電気回路  電気回路

電気回路  電気回路

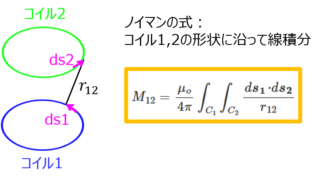

電気回路  電磁気学

電磁気学  通信

通信