はじめに

院試の電磁気学において出題される問題は、ある程度パターン化されている一方で、パターンの数は多いです。そのため、使用する関係式は多岐にわたります。

ある程度問題を解く経験が積めれば、問題を見た瞬間、使う式が無意識に出てくるものですが、初学者の頃を思い出すと苦労して覚えた経験があります。また、どの式を頻繁に使用するのか判断できませんでした。

そこで、本記事では、クーロンの法則から始まり、使用する式を重要度順にリストアップしました。院試までの総チェックとして活用しましょう。

電場に関する重要公式

重要度大

これは覚えておかないと、電磁気学の勉強自体がままならないレベルです。これだけ覚えたからと言って、院試問題で点数を取れるレベルに達していないです。とは言え、初学者的にはこの式から覚えると、今後の勉強が捗ります。

ガウスの法則

微分形

\begin{aligned}div\boldsymbol{E}=\dfrac{\rho}{\varepsilon_{o}}\end{aligned}

お詫び(8/4):\(rot \boldsymbol{E}\)と記載していましたが、\(div \boldsymbol{E}\)の間違いでした。(修正済)

積分形

\begin{aligned}\int_{S}\boldsymbol{E}・d\boldsymbol{s}=\dfrac{1}{\varepsilon_{o}}\int_{V}\rho dV\end{aligned}

院試において、使わないことは無いレベルの公式です。使い方はこちらの記事で詳しく解説しています。

電場と電位の関係

\begin{aligned}V=-\int^{r}_{\infty}\boldsymbol{E}・d\boldsymbol{s}\end{aligned}

\begin{aligned}\boldsymbol{E}=-gradV\end{aligned}

高校物理では、電場が一定であることが多かったです。そのため、\(V=Ed\)で電位を求められることが多かったですが、大学物理の場合は距離によって電場の強度が変わります。よって、積分記号を用いて計算してあげることが必要ですね。

電荷と静電容量

電荷を\(Q\)、静電容量を\(C\)、電位差を\(V\)とすると下記になります。

\begin{aligned}Q=CV\end{aligned}

院試では、ある電荷Qを仮定し、発生する電場を算出する。電場から電位を算出し、最後に静電容量を求める問題が定番となっています。上記3式は必ず覚えましょう。

重要度中

重要度大の3つの公式だけでは、どうしても解けない問題が出てきます。

下記も合わせて覚えることで、院試問題は、半分程度狙えるようになると思います。ただ、傾向から外れた問題が出た際は0点になる可能性もあるため、結局必要最低限にギリギリ達しているかどうか。。のレベルだと思います。

クーロンの法則

\begin{aligned}F=\dfrac{q_{1}q_{2}}{4 \pi \varepsilon_{o}r^{2}}\end{aligned}

で表されます。大学受験でも使用するため、覚えている人は多そうです。院試では、大学受験ほどは使わないものの、前提知識として持っておかないと問題を読み解くのに苦労します。

静電エネルギー密度

\begin{aligned}u=\dfrac{1}{2}\varepsilon E^{2}\end{aligned}

で表されます。これを体積分し、系全体の静電エネルギーを求めることもあります。

\begin{aligned}U=\dfrac{1}{2}CV^{2}=\dfrac{Q^{2}}{2C}\end{aligned}

で表され、この関係式を用いて静電容量\(C\)を求めることができます。Vが一定、Qが一定それぞれの条件で使用する式を変更すると良いです。

平板コンデンサの静電容量

\begin{aligned}C=\varepsilon_{o} \dfrac{S}{d}\end{aligned}

で表されます。大学受験でも使用するので覚えているかもしれません。極板間が誘電率\(\varepsilon\)の誘電体で満たされている場合は

\begin{aligned}C=\varepsilon \dfrac{S}{d}\end{aligned}

になります。合わせて覚えておきましょう。

導体に働く力

導体の静電エネルギーを\(U\)とすると

\begin{aligned}F=\dfrac{\partial U}{\partial x}\end{aligned}

で表されます。位置で微分すると力になる関係は、力学でも存在します。よって、ここで説明しなくとも自然に使えるかもしれません。

電場と電束密度の境界条件

- 電場:異なる媒質の接線成分が連続

- 電束:異なる媒質の垂直成分が連続

誘電体の問題が出て来た時、ほぼ必ず使用する事柄になります。証明については様々なサイト、文献に載っています。ここでは割愛します。

重要度小

ここまで覚えておくと、電磁気学の点数が安定し始めます。もちろん、問題演習を通して使い方を勉強する必要はありますが、6割程度なら満遍なく確保できるのではないのでしょうか。

電気双極子の電位

双極子モーメントを\(\boldsymbol{p}\)とすると

\begin{aligned}V=\dfrac{\boldsymbol{p}・\boldsymbol{r}}{4 \pi \varepsilon_{o}r^{3}}=\dfrac{p \cos \theta}{4 \pi \varepsilon_{o}r^{2}}\end{aligned}

電気双極子の問題が出た時、ほぼ必須で使用するor導く関係式になります。導出については、こちらの記事で詳しく説明しています。

電位係数、容量係数の関係式

\begin{aligned}\begin{pmatrix} \phi _{1} \\ \phi _{2} \\ \vdots \\ \phi _{n} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p_{11}p_{12} & \ldots p_{1n} \\ p_{21}p_{22} & \ldots p _{2n} \\ \vdots \vdots & \vdots \\ p_{n1} p_{n2} & \ldots p_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Q _{1} \\ Q _{2} \\ \vdots \\ Q _{n} \end{pmatrix}\end{aligned}

\begin{aligned}\begin{pmatrix} Q _{1} \\ Q _{2} \\ \vdots \\ Q _{n} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C_{11}C_{12} & \ldots C_{1n} \\ C_{21}C_{22} & \ldots C _{2n} \\ \vdots \vdots & \vdots \\ C_{n1} C_{n2} & \ldots C_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi _{1} \\ \phi _{2} \\ \vdots \\ \phi _{n} \end{pmatrix}\end{aligned}

東北大、九大など、たまに出題する大学があります。左記の大学を志望する方は、最後に覚えておきましょう。(関連記事)

分極ベクトルと電場、電束密度の関係式

\begin{aligned}\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_{o})\boldsymbol{E}\end{aligned}

誘電体中の電場と真空中の電場の差になります。覚えていなくとも直感的に判断できるかもしれませんが、検算のために覚えておくと試験のとき安心できます。

以上、電場の問題を解くための重要な公式を説明していきました。ラプラス方程式など、紹介できなかった分もあります。ここで記載したことは必要最小限のものになりますので、間を埋める勉強は教科書を読みましょう。

磁場に関する重要公式

電場と同じく説明していきます。重要度大、中、小の基準は電場と同じです。

重要度大

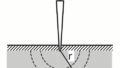

ビオサバールの法則

\begin{aligned}d\boldsymbol{B}&=\dfrac{μ_{o}}{4 \pi}\dfrac{Id\boldsymbol{s}×\boldsymbol{\hat{r}}}{r^{2}} \\ &=\dfrac{μ_{o}I ds}{4 \pi r^{2}}\sin \theta \end{aligned}

院試で磁気の問題が問われる場合は、アンペールの法則と合わせてほぼ使用する公式になります。磁場の単元でも最初に学ぶ事柄ですので、忘れなく覚えましょう。

アンペールの法則

微分形

\begin{aligned}rot\boldsymbol{H}=\boldsymbol{i}\end{aligned}

積分形

\begin{aligned}\int_{c}\boldsymbol{B}・d\boldsymbol{s}=\mu_{o}\int_{S}\boldsymbol{i}・d\boldsymbol{S}\end{aligned}

もはや説明不要なほど頻繁に使用する式です。本公式は、無限長導体(または無限長に近似できる導体)にのみ適用可能なことだけ注意しましょう。有限長の場合は、ビオサバールの法則を用いましょう。詳しくは、こちらの記事で解説しています。

磁束の式

\begin{aligned}\phi=BS\end{aligned}

で表されます。高校物理でも出てくるので詳細説明はしません。後段の公式で本関係を使用することから、先んじて説明しました。

誘導起電力の式

\begin{aligned}rot\boldsymbol{E}=-\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\end{aligned}

\begin{aligned}V=-\dfrac{d \phi}{dt}=LI\end{aligned}

で表されます。本関係を用いてインダクタンス\(L\)を求める問題が頻繁に出題されます。

こちらの記事でも説明していますので、パッとイメージできなかった方は一緒に見ておきましょう。

重要度中

ベクトルポテンシャル

\begin{aligned}\boldsymbol{A}=\dfrac{\mu_{o}}{4 \pi } \int_{c} \dfrac{I d\boldsymbol{r}}{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r’}}\end{aligned}

問題によっては、ベクトルポテンシャルが主役になることがあります。上記の公式を覚えておくとともに、電流ベクトルの向きと一致することも覚えておきましょう。

なお、ベクトルポテンシャルと磁束密度の関係は下記になります。

\begin{aligned}\boldsymbol{B}=rot\boldsymbol{A}\end{aligned}

電磁力の公式

電流Iが流れている導体の長さl部分に発生する力Fは、外部から印加される磁束密度Bを用いて

\begin{aligned}F=BIl\end{aligned}

で表されます。磁束密度が一定である前提で上記の式は成立します。もし可変の場合は、微小区間\(dx\)を取り、長さlの範囲で積分する必要があります。

ローレンツ力

\begin{aligned}\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}×\boldsymbol{B})\end{aligned}

荷電粒子の運動に関する問題で必ず使用します。電子の場合、電荷が負なので力の向きに気を付けましょう。

磁気エネルギー密度

\begin{aligned}u=\dfrac{1}{2}\mu_{o}H^{2}\end{aligned}

で表されます。静電容量の場合と同じく、体積分して磁気エネルギー\(U=\frac{1}{2}LI^{2}\)を求め、自己インダクタンスを求める問題が多いです。

磁場と磁束密度の境界条件

- 磁場:異なる媒質の接線成分が連続

- 磁束密度:異なる媒質の垂直成分が連続

誘電体の場合と同じコメントです。

重要度小

磁気双極子モーメント

\begin{aligned}V=\dfrac{\boldsymbol{m}・\boldsymbol{r}}{4 \pi r^{3}}=\dfrac{m \cos \theta}{4 \pi \varepsilon_{o}r^{2}}\end{aligned}

になります。電気双極子で問われることが多いですが、磁気双極子についても同じ関係式になることは覚えておきましょう。

磁気抵抗

\begin{aligned}R_{m}=\dfrac{l}{\mu S}\end{aligned}

と置き、磁束\(\phi\)を電流の流れとし、磁気回路を解く問題がたまに出題されます。隙をつかれないようにしましょう。

磁場、磁束密度、磁化の関係

\begin{aligned}\boldsymbol{B}=\mu_{o}(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})\end{aligned}

分極ベクトルの場合と同様、たまに問われることが有ります。

最後に

ポインティングベクトル

\begin{aligned}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}×\boldsymbol{H}\end{aligned}

や、アンペール・マクスウェルの法則も大学によっては使用することが有ります。自身の志望する大学の傾向と合わせてチェックしておきましょう。