電気回路

電気回路 フェーザ表示とは?基準電圧の説明と変換方法の例題を紹介

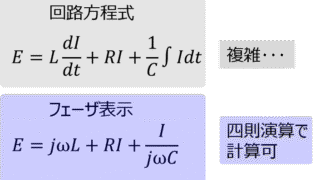

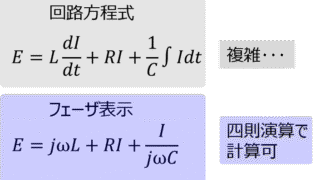

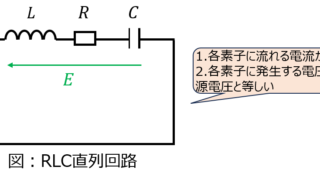

フェーザ表示とは計算式に存在する三角関数から時間の概念を省略し、実効値(複素数表示)で表記する形式です。微分項、積分項が無くなり、計算を簡略化できる利点があります。

電気回路

電気回路  電気回路

電気回路  電気回路

電気回路  電気回路

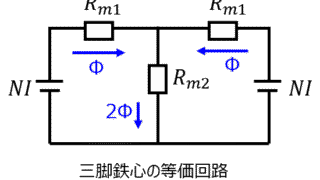

電気回路  電磁気学

電磁気学  電気回路

電気回路  電磁気学

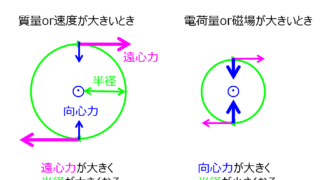

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

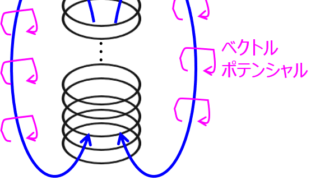

電磁気学