電磁気学

電磁気学 ポインティングベクトルによるエネルギーの流れの考察問題まとめ

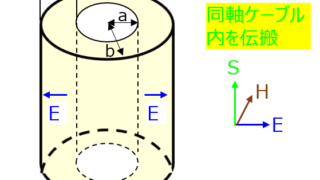

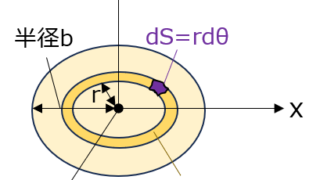

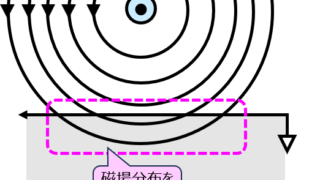

ポインティングベクトルとは題名から察するかもしれませんが、電磁エネルギーの流れを示すベクトルになります。基本的に、ポインティングベクトルの流れを考える問題で、目新しい系はあまり出てきません。同軸ケーブル(円柱)か、コンデンサで問われることが多いです。

電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学  電磁気学

電磁気学